生駒市民の要望を受けて、生駒市の小中学校の体育館にエアコン設置を求める会で、エアコン設置に取り組みました。

1 生駒市の小中学校の体育館にエアコン設置を求める会の活動の経緯

代表 阪口 保 副代表 生水 康士朗

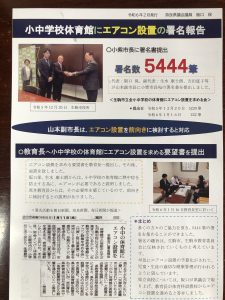

生駒駅等での署名活動(1月ほど)、設置する会への協力者約100人の方が知り合いや 個別訪問等を通して、5444筆の署名を集める。

2 山本副市長に署名簿を提出(小紫市長宛の署名) 3 生駒市教育長にエアコン設置の要望書を提出(原井教育長と面談)

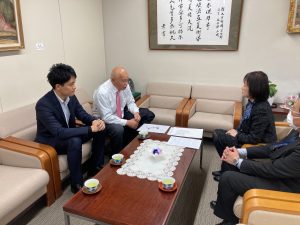

3 生駒市教育長にエアコン設置の要望書を提出(原井教育長と面談)

副市長、教育長からは、前向きに検討すると回答をいただいていました。

生駒市は、令和6年2月22日、当初予算案に熱中症対策として小中学校の体育館に空調設備をするための設計費6千万円を計上。補正予算で中学校から順次設置し、25年度中の完備を目指すと発表しました。

署名にご協力ありがとうございました。

また、県立高等学校の体育館については、県議会で取り組んでいます。

昨年12月県議会の本会議で教育長に質問しており、教育長は、県教委が県立高校生に約1万人に調査をし、体育館での熱中症を発症した生徒が多いことから、エアコン設置に向けて取り組むと答弁しています。